遺言書の「付言事項」と「遺留分」

2025/11/25

遺言書の

「付言事項」と「遺留分」

遺言書の「付言事項」とは

遺言書の内容には、付言事項というものがあります。

付言事項とは「感謝の気持ちや遺言書作成の経緯」などを記載するところで、法的な効力を持ちません(法的効力を持つ内容のところを法定遺言事項といいます。)が、付言事項を丁寧に記載することで相続人同士でのトラブルを防ぎ、被相続人(遺言作成者)の意思を汲み取ってもらいやすくする目的があります。

付言事項の内容

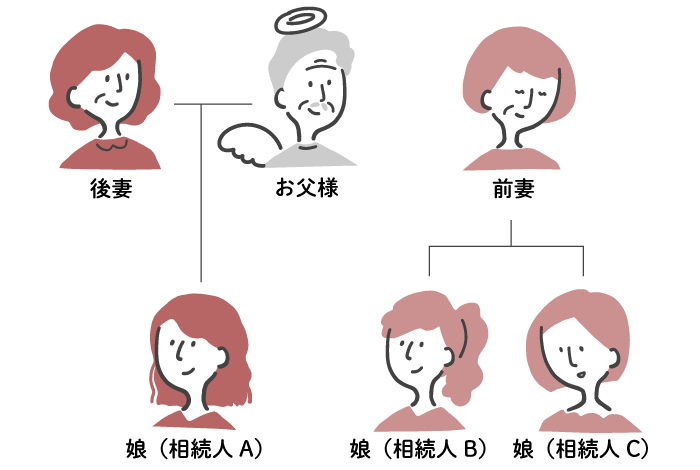

私は前妻と結婚し、2人の子供を授かりました。当時は経済的には恵まれていませんでしたが、家族4人でごく普通の穏やかな暮らしを望んでおりました。しかし不本意ながら離婚してしまうこととなり、2人の子供とは別居。子供達には会いたい気持ちでいっぱいでしたが、前妻の家族がどのように思うかなどが気がかりで、連絡をせずに今日まで至ってしまいました。

私は再婚し、後妻と真面目に働き自分の家をもつことができ、Aを授かることができて幸せでした。しかし後妻はAが大学生の時に若くして亡くなってしまい、私はとても悲しみました。

Aは大学生にして母親を亡くしてしまい、その悲しみは私以上のものだったと思いますが、父娘で支え合いなんとか悲しみを乗り越えてきました。

そんなAも今や結婚して、旦那や孫とともに家族で隣地に住んでくれています。私は孫の成長を楽しみに毎日生きています。

私は2度のガン手術を行いました。Aには毎日献身的に世話をしてもらい、本当に感謝をしています。Aの家族も私の健康に気づかい、何かにつけて世話をしてくれているおかげで何とか暮らしていけております。

Aには私が亡き後も不動産の維持管理、お墓のこと、親戚とのことなど様々な重責や出費がかかると思っています。これまでもこれからも世話になっているため、それを考慮して財産分けを決めました。

前妻の娘B、Cには相続分としてそれぞれ現金100万円を相続させ、残りの資産、土地、不動産などはすべてAに相続させて頂きたいと思います。現金100万円ずつの相続分は決して多くはないと思いますが、私の気持ちを汲み取っていただきご理解ください。

案件の経緯と対応

Aはこの遺言書をB、Cに見せて現金100万円ずつをお渡ししたい旨を伝えましたが、被相続人とB、Cとの生前の関係性などもあり、B、Cの納得はいただけませんでした。

B、Cに遺言を見せた後は、毎週のように「遺産の調査は終わったか」「弁護士に相談にのってもらっている」と催促の電話があり、一時期Aはノイローゼ気味で薬を服用することもありました。

最終的には遺言書の内容とは異なり、財産一覧表をご提示し、遺留分(遺言書の内容にかかわらず相続人に対して法律上保障された一定割合のこと。本件の場合は、遺産の1/6ずつとなります。)をきちんと分けることで案件が終了いたしました。